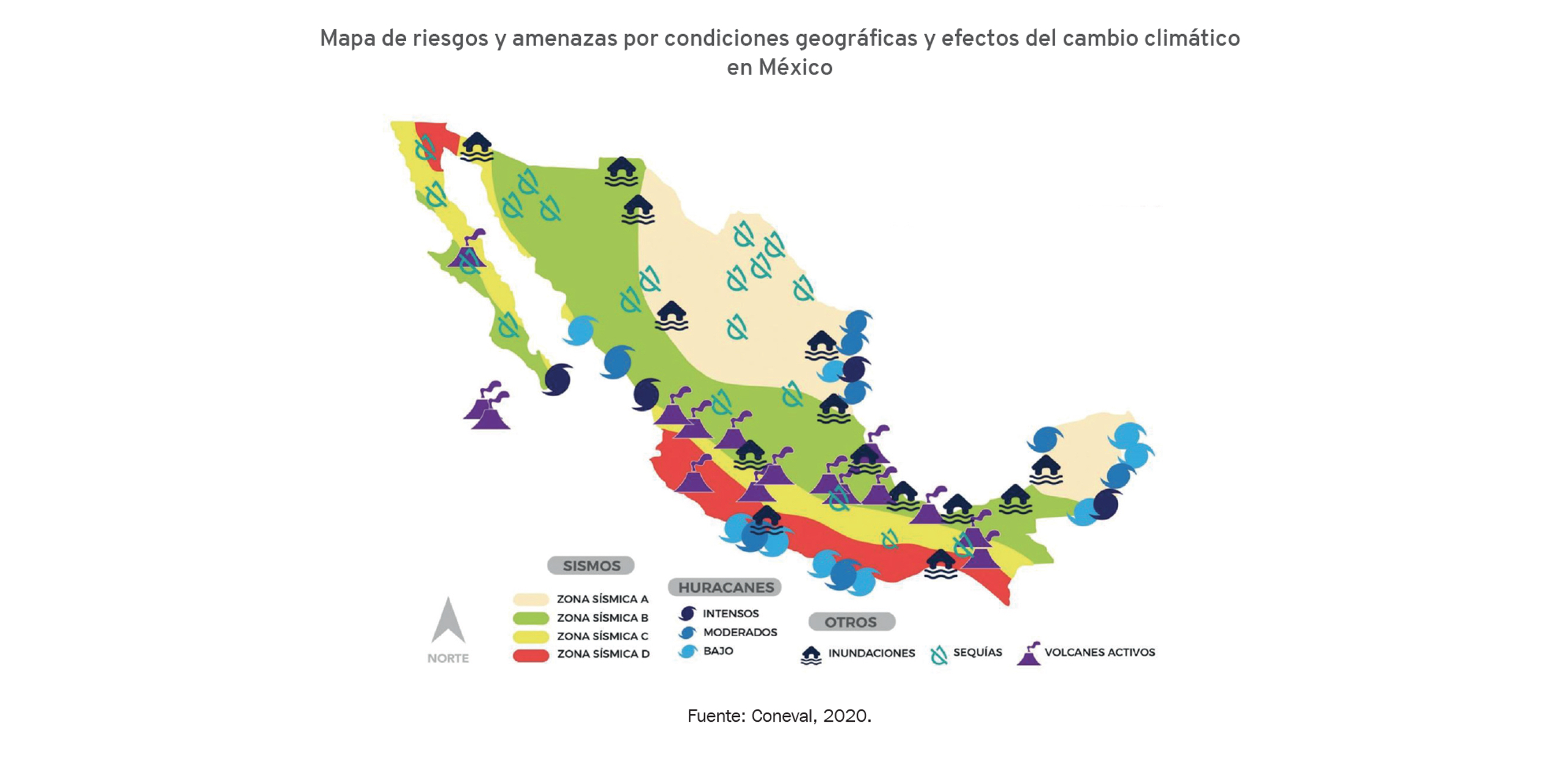

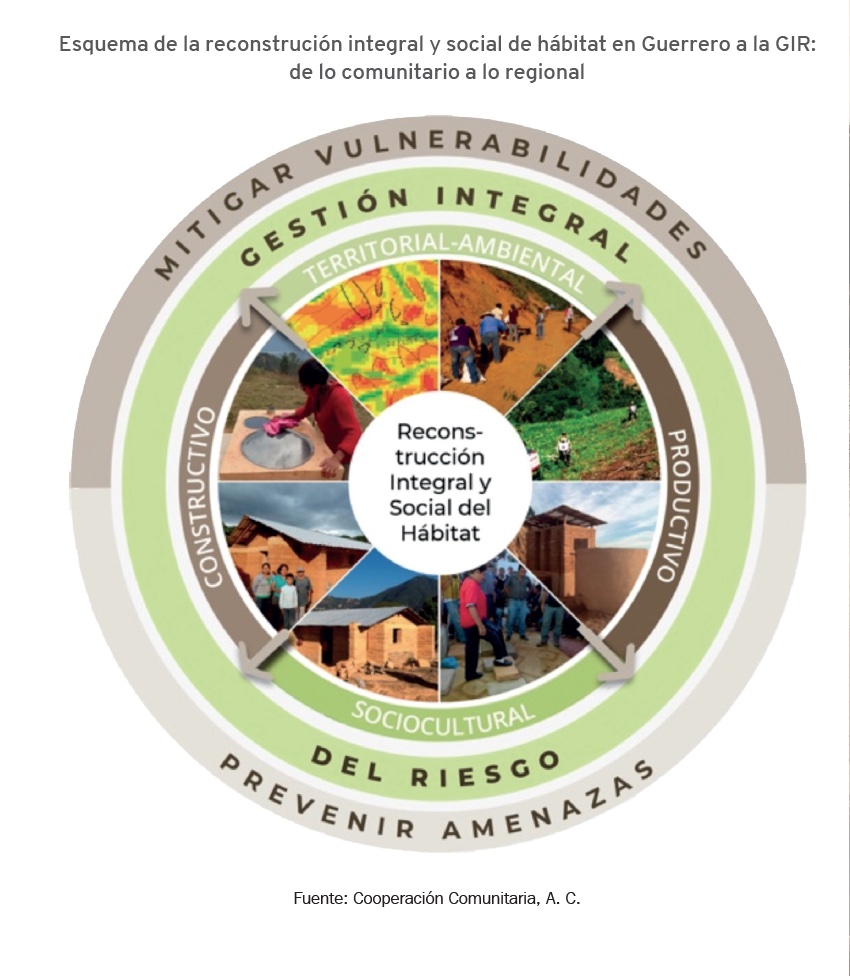

Los desastres socionaturales no solo dejan destrucción a su paso, también exhiben la creciente desigualdad que afecta a nuestras sociedades; tal y como sucedió con el impacto del huracán “Otis” a Guerrero en 2023. La falta de apoyo inmediato reveló una realidad amarga: comunidades rurales, que ya padecían escasez de agua y la pérdida de cultivos, quedaron desprotegidas y olvidadas. Este artículo relata el trabajo de la organización civil Cooperación Comunitaria, A. C. con comunidades rurales e indígenas en procesos de reconstrucción integral y social, a través de una base metodológica, ahora implementada en poblaciones del núcleo agrario de Cacahuatepec en Acapulco. La Producción y Gestión Social del Hábitat (PyGSH), con un enfoque en la Gestión Integral de Riesgos (GIR), tiene por objetivo prevenir las amenazas y mitigar las vulnerabilidades, más allá de la recuperación y reconstrucción, para contribuir a aumentar la resiliencia de las poblaciones a largo plazo.

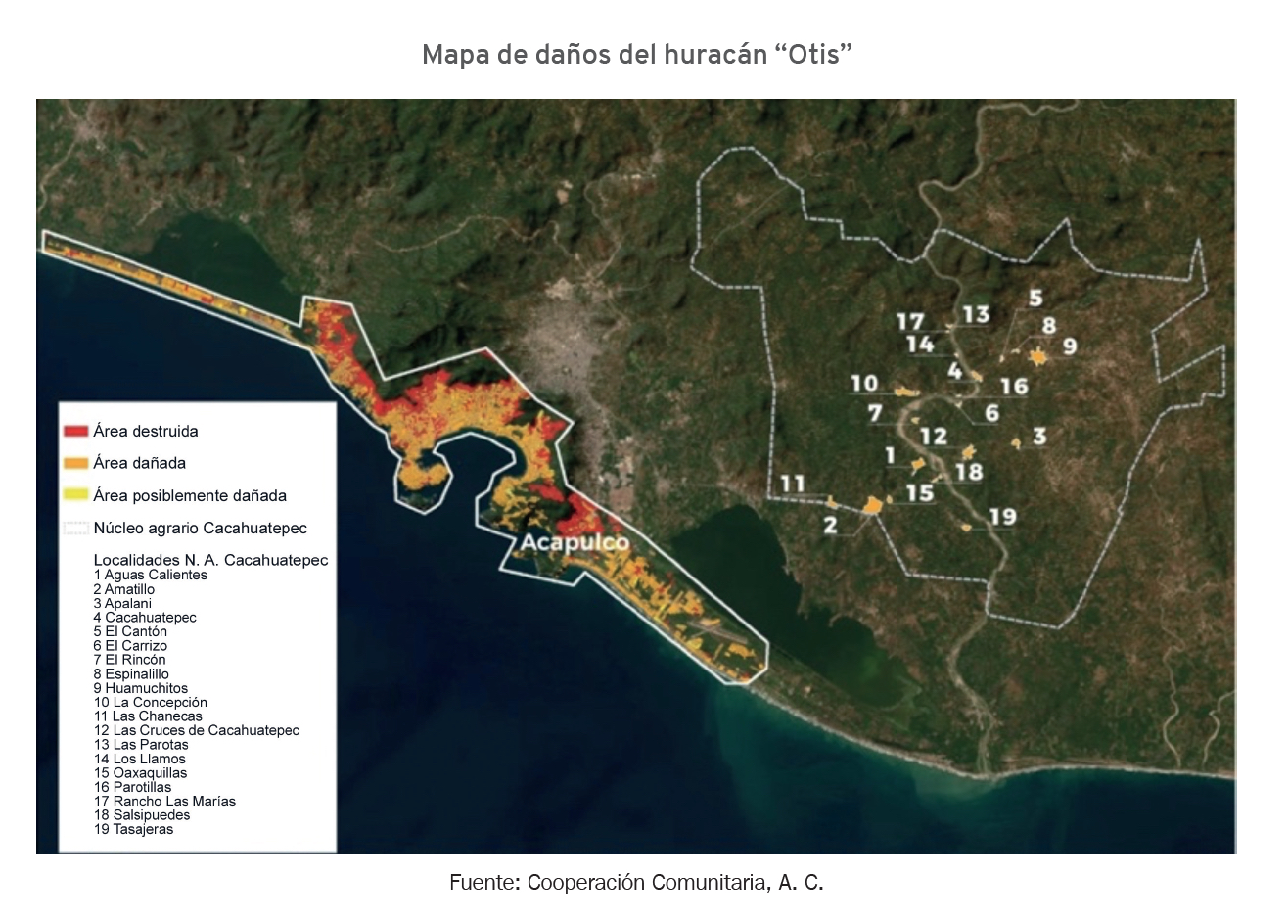

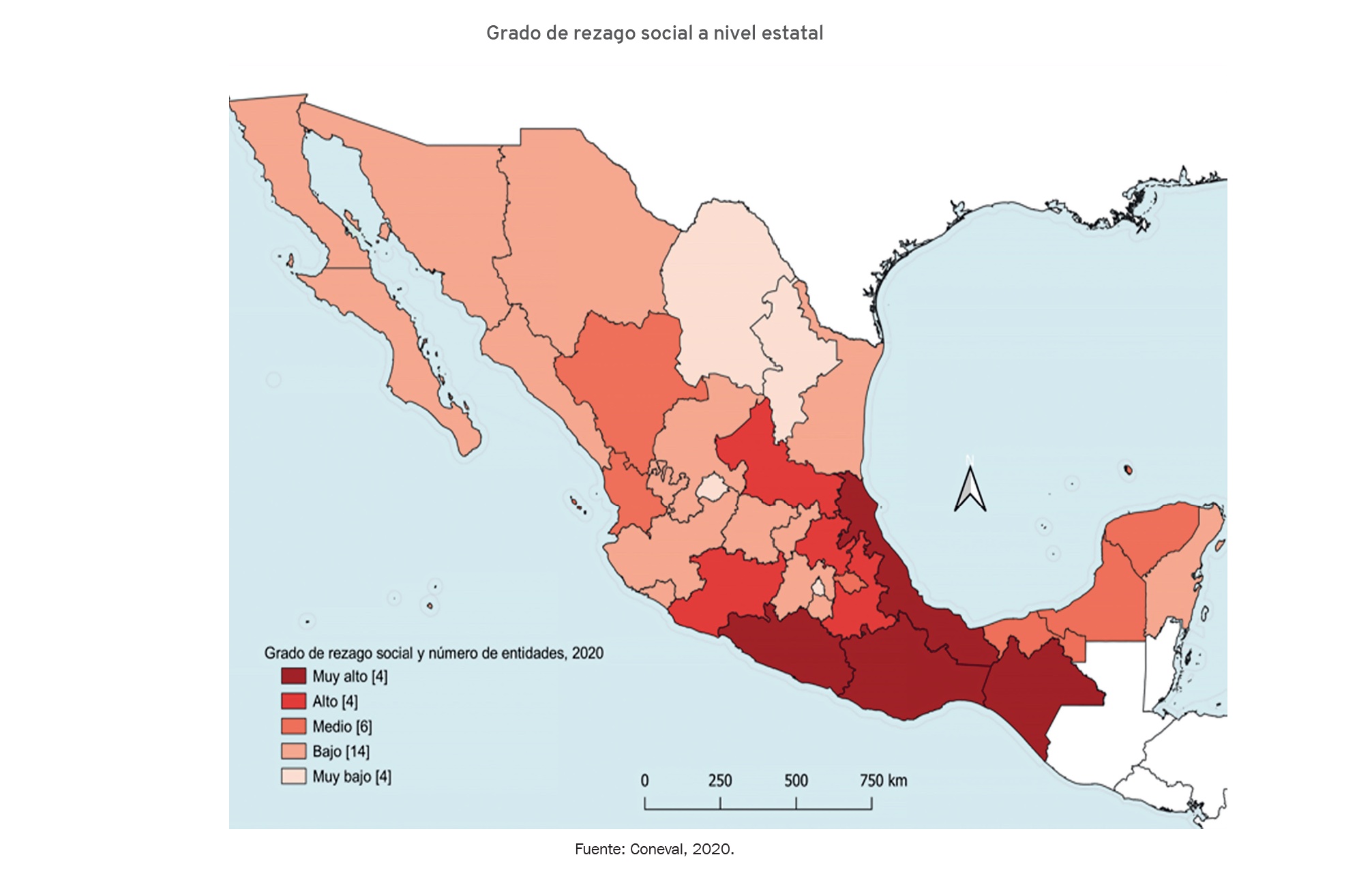

El impacto del huracán “Otis” en la costa de Guerrero en octubre de 20231 reveló la marginación y la preocupante vulnerabilidad de la población asentada en las colonias populares que se extienden desde la zona turística hacia las montañas, así como en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, un núcleo agrario ubicado a 30 km del puerto de Acapulco, conformado por 47 comunidades campesinas y más de 50 000 habitantes (Tlachinollan, 2021), de los cuales la mitad es indígena y algunos hablan náhuatl (Gracida, 2023b). Esta situación también evidencia la discriminación inherente a las políticas públicas que han afectado a las comunidades rurales e indígenas en México, al no ejercer los presupuestos de manera proporcional entre poblaciones rurales y urbanas, indígenas y mestizas, lo cual se refleja en el ejercicio inequitativo de los presupuestos entre las poblaciones rurales y urbanas, así como entre las comunidades indígenas y mestizas, entre otros aspectos. Estas disparidades se reproducen en las políticas de respuesta a emergencias y reconstrucción, lo que resulta en un completo abandono de estos territorios.

Según los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la probabilidad de vivir en pobreza absoluta y extrema se duplica y triplica respectivamente para las personas indígenas en comparación con las no indígenas (2022). En cuanto a las desigualdades territoriales, se estima que quienes habitan en zonas rurales tienen ingresos mensuales un tercio más bajo que quienes lo hacen en zonas urbanas; esta disparidad se agrava aún más en el caso de mujeres indígenas, aunque la tasa de desempleo sea menor en la población rural, debido en gran medida a que la mayoría se autoemplea en labores agrícolas, ganaderas o pesqueras (OCDE, 2022).

Una semana después del devastador paso de “Otis” por el municipio de Acapulco, la zona rural que pertenece a los Bienes Comunales de Cacahuatepec2 permanecía sin ningún tipo de apoyo, a pesar de que casi todas sus comunidades habían sufrido la pérdida de 10 000 hectáreas de maíz y gran parte de otros cultivos productivos debido a los fuertes vientos y al desbordamiento del río Papagayo. Tan solo en este núcleo agrario, 20 000 hectáreas son de cultivos de maíz, lo que representa 54% de la superficie total. Con el paso de “Otis” se perdió 80% de la cosecha que ya se había visto afectada por la escasez de lluvias que antecedió al meteoro (Gracida, 2023a).

Dado que no llegaba ayuda a la zona rural y los medios de comunicación no difundían estas afectaciones, Cooperación Comunitaria, A. C., a través de la Coalición Internacional del Hábitat América Latina (HIC-AL), contactó al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)3 para conocer la situación en la que se encontraban las comunidades rurales del núcleo agrario de Cacahuatepec.

La Gestión Integral de Riesgos en contextos rurales

Cooperación Comunitaria, A. C. es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que fue conformada en 2012 por un grupo interdisciplinario4 con el propósito de proporcionar asesoría técnica5 y acompañamiento integral y social a las comunidades rurales, con el fin de reducir su vulnerabilidad y mejorar sus condiciones de habitabilidad a través de la recuperación y construcción de la vivienda traidicional indígena y rural. Actualmente, el equipo interdisciplinario, conformado por 27 personas, realiza un trabajo con un enfoque sistémico e integral que abarca la recuperación de la producción sustentable, así como la restauración de su relación con los entornos territorial-ambiental y sociocultural. Además, incluye la construcción de espacios habitacionales con técnicas constructivas tradicionales y materiales locales, lo que fomenta el intercambio y la revalorización de los saberes tradicionales por parte de las comunidades para promover su autogestión.

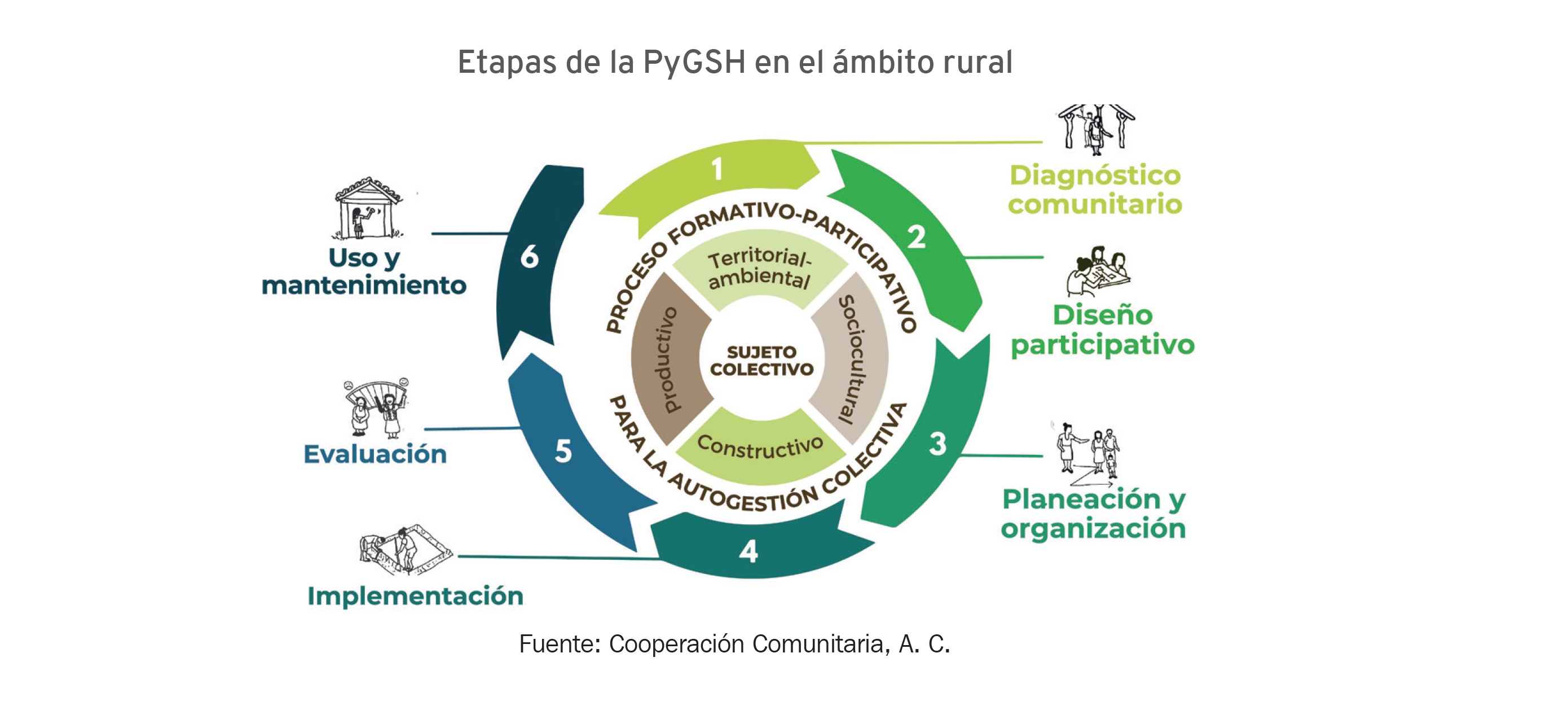

Gracias a la metodología de la Producción y Gestión Social del Hábitat (PyGSH)6 adaptada a contextos rurales, con un enfoque en la Gestión Integral de Riesgos (GIR),7 se ha logrado poner en el centro al sujeto colectivo junto con su entorno natural. A través de procesos participativos y de aprendizaje, las comunidades con las que Cooperación Comunitaria, A. C. ha trabajado han recuperado y construido conocimientos.

A partir de estas experiencias de trabajo, en Cooperación Comunitaria, A. C. hemos considerado seis etapas para la PyGSH:

- Diagnóstico comunitario integral. Proceso inicial para identificar vulnerabilidades, amenazas, así como las necesidades de la población.

- Diseño participativo. Análisis de procesos constructivos tradicionales y planificación arquitectónica y estructural en colaboración con la comunidad.

- Planeación y organización comunitaria. Toma de decisiones sobre tiempos, responsabilidades y aportaciones que asume cada actor involucrado.

- Implementación. Realizada bajo la modalidad de autoproducción8 por ayuda mutua, con asesoría técnica y acompañamiento integral de la organización.

- Evaluación de resultados. Análisis colectivo de los resultados del proceso, donde se extraen las lecciones aprendidas.

- Uso y mantenimiento de las estructuras. Valoración de la apropiación y formas de mantenimiento para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Para Cooperación Comunitaria, A. C., la GIR es un proceso que permite analizar las amenazas naturales y antrópicas a las que está expuesta una comunidad, al igual que sus vulnerabilidades, con el fin de encontrar sus causas para disminuir sus riesgos. Esto permite, por un lado, reforzar las estructuras constructivas, productivas y ambientales para hacerlas más resistentes, al tiempo que aumentamos las capacidades técnicas y organizativas de los habitantes para incrementar su resiliencia. Este proceso participativo concluye con un plan de Gestión Integral de Riesgos elaborado con la comunidad para su consulta.

También consideramos fundamental adoptar una perspectiva de género al reconocer que las mujeres son más vulnerables. Este enfoque integral permite interrelacionar todos los aspectos relevantes, desde la milpa hasta el acceso al agua, pasando por la alimentación saludable, un ambiente sano y el derecho al acceso a una vivienda adecuada, saludable y de calidad. Más allá de comprender las consecuencias de los daños sufridos, este enfoque se centra en analizar las causas de las vulnerabilidades que enfrentan las comunidades, con el objetivo de aprender a gestionar el riesgo y reducir su vulnerabilidad ante posibles desastres socionaturales futuros.

De la reconstrucción integral a la Gestión Integral de Riesgos

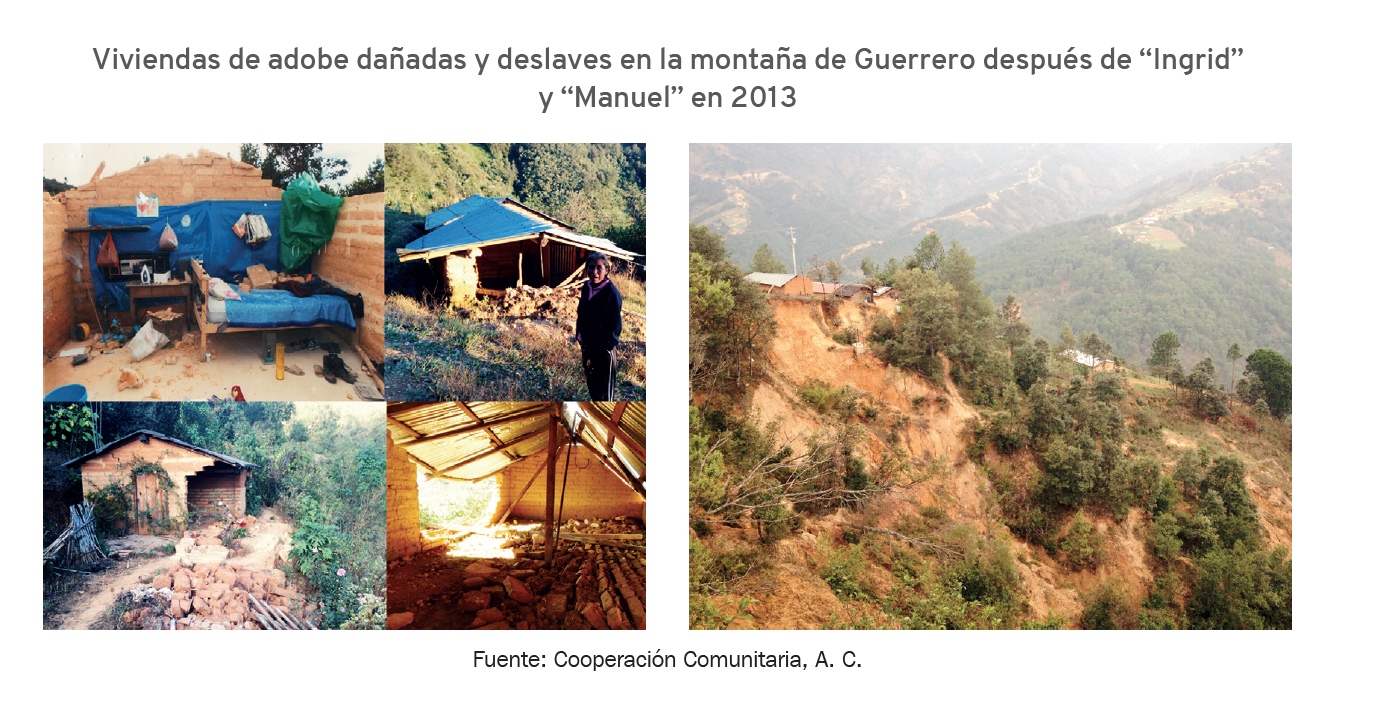

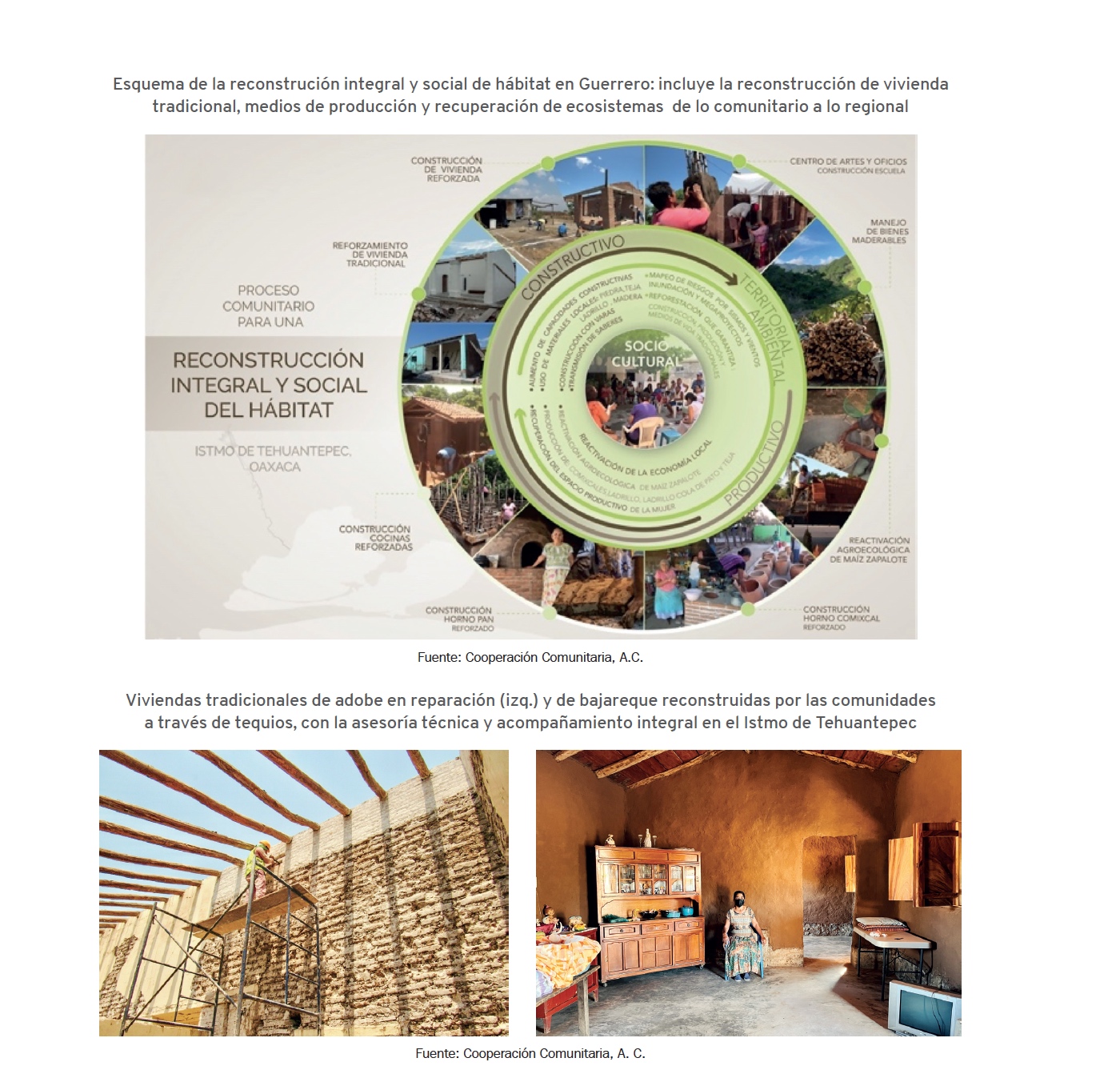

Ejemplos destacados de este trabajo han sido los procesos de reconstrucción integral y social del hábitat con enfoque de GIR, tanto en el municipio de Malinaltepec en la alta montaña de Guerrero, afectada por los huracanes “Ingrid” y “Manuel” (2013-2014), como en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, tras los sismos ocurridos en 2017. Una de las principales lecciones aprendidas de estas experiencias fue lo importante que es investigar a fondo y abordar las vulnerabilidades preexistentes en las comunidades y sus causas subyacentes, en lugar de limitarse a resolver las consecuencias de los impactos de los fenómenos naturales, lo que condena a perpetuar los riesgos en desastres posteriores.

Cooperación Comunitaria, A. C. inició el proyecto de reconstrucción integral en dos comunidades del estado de Guerrero que, al igual que Oaxaca, tienen una alta población indígena y enfrentan amenazas naturales exacerbadas por la crisis climática, además de que son de las más marginadas socioeconómicamente en el país.

No obstante, tras nuestra reciente experiencia en Guerrero por el huracán “Otis” podemos afirmar que el núcleo agrario de Cacahuatepec supera en nivel de marginación a la región de la montaña.

El diagnóstico participativo que llevamos a cabo en la montaña de Guerrero reveló que la deforestación del bosque pino-encino y bosque mesófilo de montaña, así como la erosión del suelo, causadas por el uso excesivo de agroquímicos en los cultivos de maíz, fueron factores claves en los deslaves ocurridos durante los huracanes. Además, la pérdida de conocimientos de la técnica ancestral constructiva de adobe fue la principal causa de los daños en las viviendas. Por este motivo, la recuperación de estos conocimientos y la promoción de la relación con el entorno natural fueron muy importantes para los procesos de reconstrucción integral, que posteriormente se extendieron a 11 comunidades del núcleo agrario de Malintepec, en donde se trabajó con las autoridades tradicionales e instituciones académicas.

Todas las estrategias implementadas en esa experiencia buscaron concientizar a la población sobre las amenazas y vulnerabilidades para contribuir con la recuperación del bosque y al cuidado autogestivo y sostenible del agua. Esto permitirá avanzar hacia la soberanía hídrica, alimentaria y constructiva, y así aumentar la resiliencia de la población en un contexto de crisis climática.

El trabajo participativo de reducción de riesgos, tanto con las comunidades como con las organizaciones de base en la montaña de Guerrero y el Istmo de Tehuantepec, nos dejó aprendizajes valiosos. El más importante es que sin la participación activa de las comunidades se corre el riesgo de hacer reconstrucciones inadecuadas que no se adaptan a las formas de vida locales, lo que dificulta la Gestión Integral de Riesgos. En este sentido, es esencial entender la reconstrucción de manera integral y sistémica. Es decir, además de la reconstrucción de viviendas tradicionales, también se deben diagnosticar las actividades ambientales y productivas para su recuperación, como la restauración del monte o la reactivación de los cultivos agroecológicos integrando saberes tradicionales locales para lograr la armonía con la recuperación y cuidado de los ecosistemas, imprescindibles para aumentar la resiliencia comunitaria.

Diagnóstico y diseño participativo para la reconstrucción integral del hábitat en Bienes Comunales de Cacahuatepec

La problemática que enfrentan estas comunidades en cuanto al acceso al agua potable, saneamiento y vivienda adecuada, además de la preservación de su medioambiente es sumamente compleja por la interacción de muchísimos factores (ambientales, económicos y políticos). Para abordar de forma integral estos retos y gestionar el riesgo asociado es fundamental centrarse en las primeras etapas de la PyGSH: diseño y diagnóstico participativos. Al involucrar activamente a la comunidad afectada se pueden identificar de forma directa sus vulnerabilidades, necesidades y deseos, para poder hacer una reconstrucción integral y adecuada a su contexto físico y cultural.

Retos hídricos y ambientales

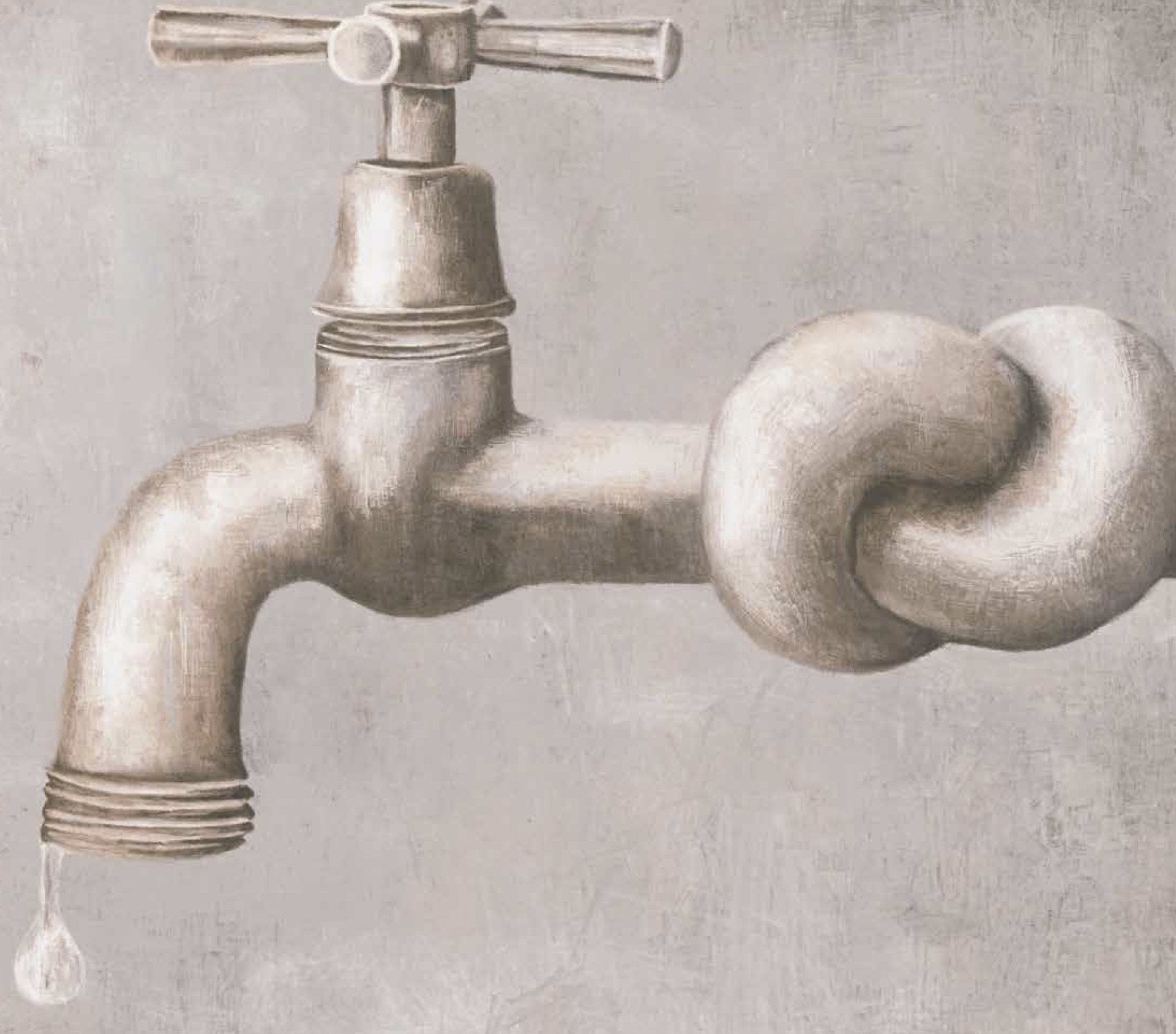

El acceso al agua es un derecho fundamental que implica disponer de una cantidad mínima necesaria para mantener la vida y la salud.9 Este recurso vital para todas las actividades humanas se ha convertido en un factor desencadenante de conflictos ambientales, económicos y políticos por la creciente demanda, especialmente debido a la continua industrialización de los países del sur y a que los países del norte siguen acaparando y extrayendo el agua de manera insostenible.10

Ante la creciente demanda de energía y agua, la construcción de proyectos hidroeléctricos se ha vuelto prioritaria, especialmente para satisfacer las necesidades de las ciudades, la industria y el turismo. Sin embargo, esta situación, combinada con la falta de planificación y de adecuadas evaluaciones de impacto ambiental, de procesos efectivos de participación y consulta, así como con la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones de poder, ha generado una crisis que afecta tanto a los derechos humanos como al medioambiente.

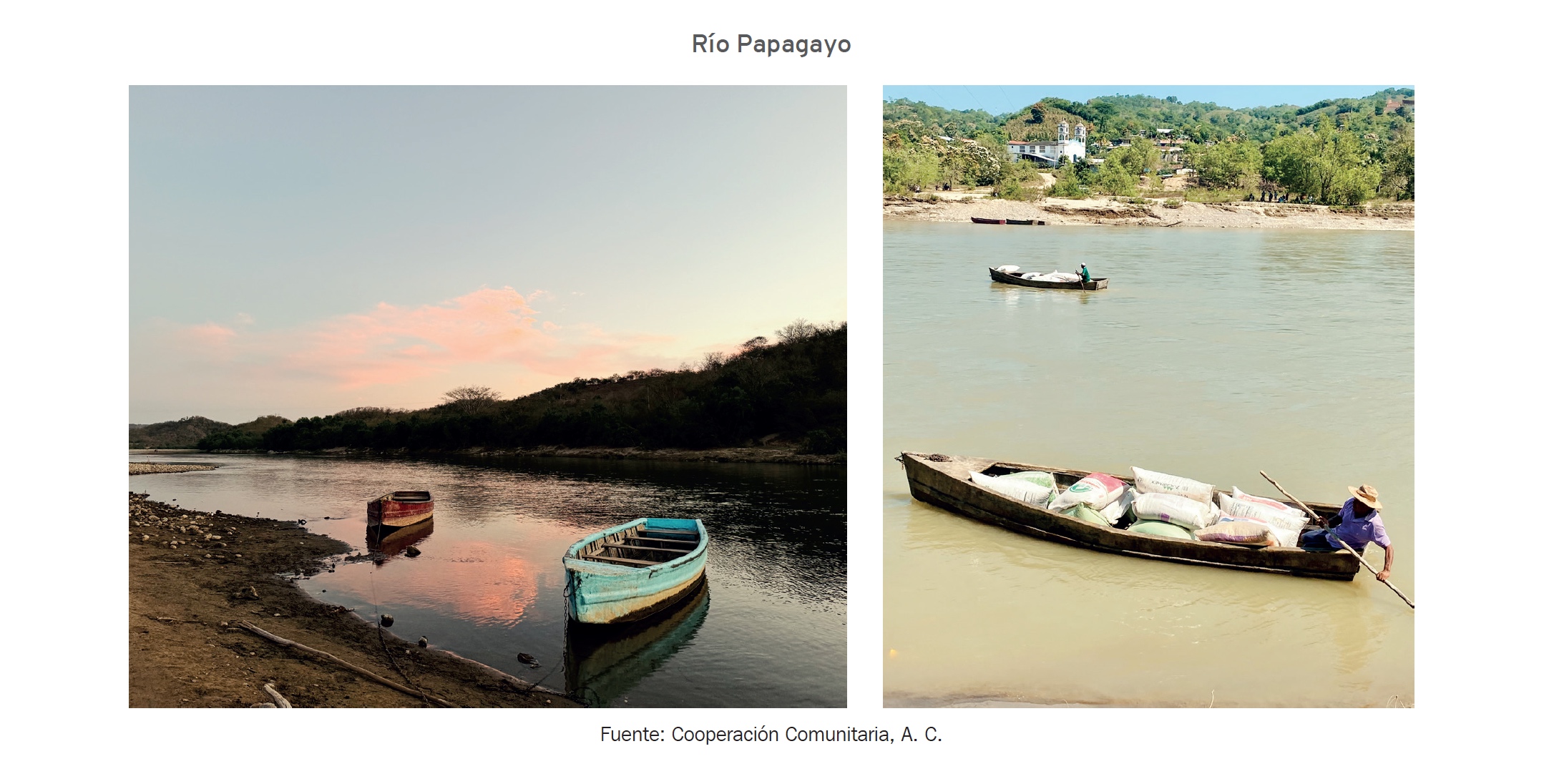

En el caso de Acapulco, esta realidad se manifiesta en el río Papagayo, fundamental para el suministro de agua de ese municipio, y en cuya ribera se asientan muchas de las comunidades del núcleo agrario de Cacahuatepec que cuidan y dependen de este río, vital para su sustento.11 En 2003, las comunidades indígenas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec se vieron amenazadas por la construcción de la presa La Parota (destinada a generar energía para cubrir las necesidades de las zonas turísticas), que afectaría gran parte de su territorio (Rodríguez, 2006). Aunque los estudios de viabilidad para esta presa comenzaron en 1976, la población afectada no tuvo conocimiento del proyecto hasta que las máquinas comenzaron a excavar en sus tierras (Amnesty International, 2007). Es decir, la población local afectada nunca fue consultada durante el proceso de diseño del proyecto, ni se les informó sobre el impacto que tendría en sus tierras y en el medioambiente (Patrón, 2009). La construcción de la presa implicaba inundar poco más de 15 000 hectáreas y afectar a más de 14 000 hectáreas de tierras de cultivo y selvas con especies en peligro (Rodríguez, 2006), de las cuales depende más de 91% de la población local para subsistir. Se estima que unas 25 000 personas habrían sido desplazadas y 70 000 afectadas por la desviación del río.

Veinte años después y tras la suspensión del proyecto en 2018 (Gracida, 2023a), 24 comunidades de las 47 que conforman el núcleo agrario de Cacahuatepec carecen de un acceso adecuado al agua. Las mujeres y niñas se ven especialmente afectadas, ya que deben recorrer las comunidades varias veces al día para acarrear el agua desde pozos comunitarios,12 labor que se suma a todas las actividades de cuidado familiar que ellas desempeñan. Además, la extracción y sobreexplotación ilegal de grava y arena que llevan a cabo cinco empresas desde hace 20 años (Tlachinollan, 2021) ha provocado la pérdida de nutrientes y minerales fundamentales para el ecosistema que rodea el río Papagayo, afectando directamente las actividades agrícolas (Gracida, 2023c). Hoy, los representantes de las comunidades dan testimonio de que la excesiva extracción de gravilla ha alterado tanto la fisonomía como el flujo del río, lo que ha agravado la disminución de su nivel por los efectos de la sequía.

Reconstrucción y regeneración integral y participativa en comunidades rurales

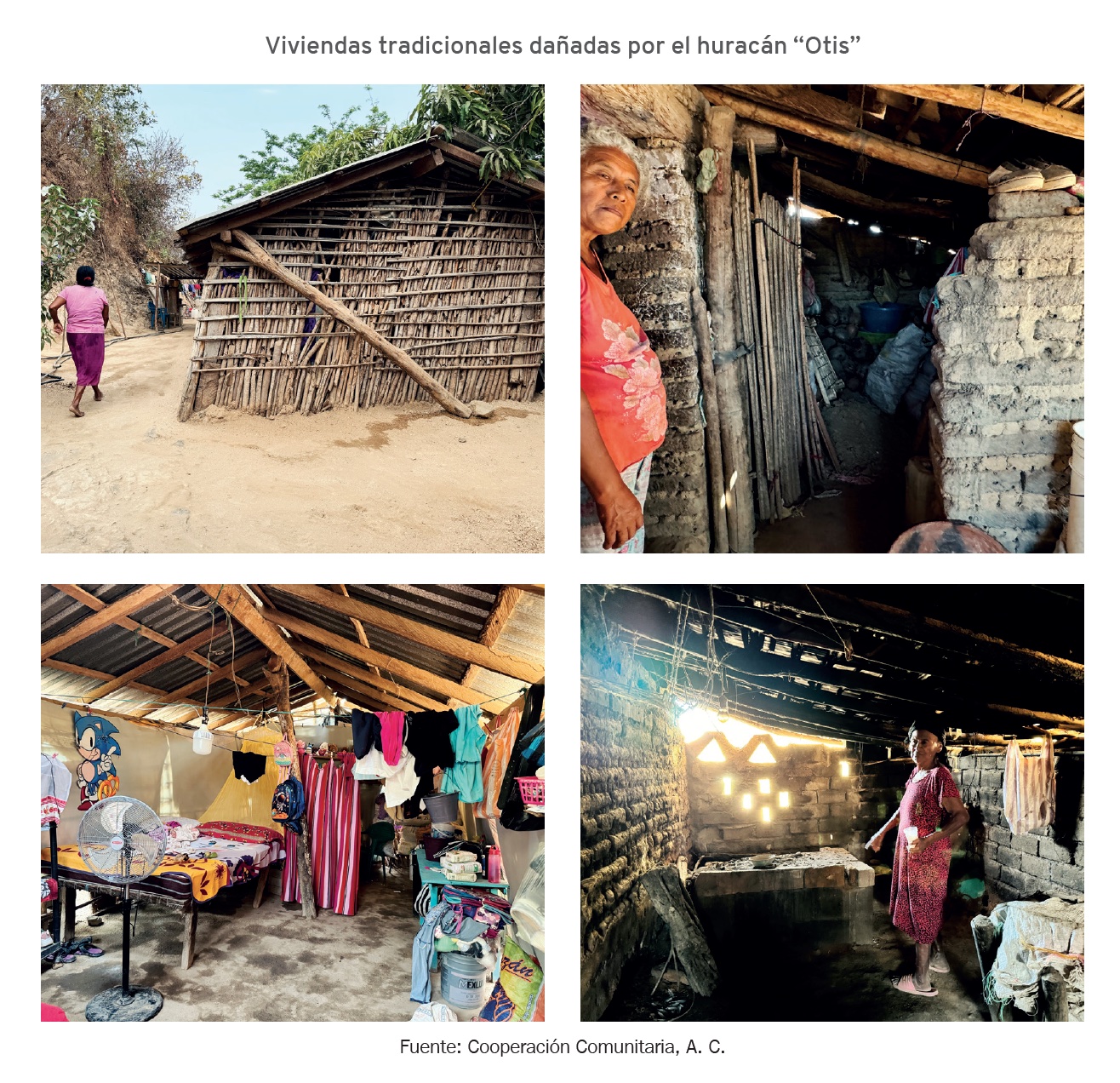

Tras el año de mucha sequía que precedió al paso del huracán, la población del núcleo agrario de Cacahuatepec perdió cerca de 80% de sus cultivos y sufrió daños en sus viviendas, principalmente en los techos de lámina. Los pozos comunitarios quedaron azolvados, la electricidad y las comunicaciones se interrumpieron durante 15 días.13

En los primeros días de noviembre de 2023, Cooperación Comunitaria, A. C. hizo una visita de emergencia para entregar 10 toneladas de maíz a las comunidades afectadas de Acapulco. Se identificaron 544 familias con viviendas y cosechas dañadas, distribuidas en 47 comunidades de Bienes Comunales de Cacahuatepec. Con la ayuda de distintas fundaciones fue posible beneficiar a 1 020 familias de 17 comunidades durante dos visitas.

A principios de enero de 2024 se llevaron a cabo los primeros diagnósticos participativos, tanto comunitarios como familiares, para comprender los daños causados por el huracán, así como las amenazas naturales y antrópicas a las cuales están expuestas las comunidades. El objetivo es trabajar con ellas de manera participativa para recuperarse de los daños causados por el metoeoro, pero sobre todo disminuir sus vulnerabilidades y generar un plan de Gestión Integral de Riesgos.

En total, se hicieron diagnósticos colectivos en ocho comunidades a través de cartografía participativa.14 A partir de este análisis, se seleccionaron las cuatro comunidades más vulnerables para trabajar con ellas un proceso más profundo e integral, que partió de diagnósticos familiares y levantamientos de viviendas afectadas. Paralelamente, se realizó un diagnóstico regional de amenazas y vulnerabilidades junto con representantes de 24 comunidades.15

Toda la información recopilada por comunidad y región dentro del núcleo agrario fue sistematizada. Al concluir este proceso se hizo el cruce de datos y los resultados de este análisis se devolvieron a las comunidades para su validación. Si bien las afectaciones se suman, sobre todo en las viviendas tradicionales que resultaron dañadas durante el sismo de septiembre de 2021, son muy evidentes las vulnerabilidades derivadas de una política social discriminatoria, que coloca a las comunidades en una situación de riesgo aún más grave, al no destinar un presupuesto para construir infraestructura que les permita acceder al agua de manera equitativa, tener un sistema de saneamiento y manejo de la basura, así como un sistema de salud con doctores y medicinas.

La falta de esta infraestructura y equipamiento mantiene a estas poblaciones viviendo en una situación de contaminación y precariedad, que las hace mucho más susceptibles a contraer enfermedades graves sin contar con médicos ni medicinas, lo que empeora su situación, ya que los caminos precarios hacen costoso su traslado. Además, el hecho de que las mujeres ocupen entre tres y cinco horas de su día acarreando agua les impide desarrollarse en otros ámbitos y perpetuar la desventaja de género con respecto a los hombres.

La pérdida de cultivos ha elevado el precio del maíz y agravado la escasez de productos para venta, lo que ha impactado negativamente en los ingresos familiares.

Aunque muchas familias han reparado sus techos con láminas que recuperaron del piso o de fondos que dio el gobierno, la vulnerabilidad de las viviendas persiste, ya que estas reparaciones se hicieron con la misma técnica deficiente, y gran parte de los muros todavía presentan daños de sismos y otros eventos anteriores.

La escasez y la contaminación del agua son problemas serios, que además agudizan la desigualdad de género. En todas las comunidades se reporta sequía debido a la disminución constante de lluvia y a la alteración de la fisonomía y cauce del río provocada por las gravilleras.

La contaminación de arroyos por agroquímicos que llegan al río Papagayo se agrava porque no hay un sistema de saneamiento de aguas ni de recolección de basura, lo que ocasiona que los desechos se mezclen con las aguas grises en calles, arroyos y barrancas (lugares donde se alimentan animales domésticos que no tienen un espacio asignado en el solar).

Los habitantes de las comunidades que dependen del agua del río Papagayo han reportado que experimentan diarrea y dolor de cabeza, especialmente al comenzar la época de lluvias, cuando los campos son rociados con agroquímicos antes de la siembra, y sus escurrimientos llegan a los arroyos y al río, cuya agua beben las y los pobladores.

A pesar de que las comunidades cuentan con un centro de salud, no hay doctor ni medicamentos. Por ello, acceder a atención médica cuando se enferman les resulta difícil y costoso, porque deben viajar hasta Acapulco, utilizando caminos de terracería que están en muy mal estado; amén de que el transporte cuesta entre 1 800 y 2 000 pesos.

Reflexiones finales

Los daños causados por el huracán “Otis”, sumados a una serie de vulnerabilidades provocadas por la inexistencia de una política pública en la zona, generaron una problemática compleja y de amplio alcance que únicamente se puede resolver con un enfoque sistémico e integral que aborde las causas subyacentes de los problemas —no solo sus consecuencias—. Así, desde Cooperación Comunitaria, A. C. podemos lograr impactos que se reproduzcan a una mayor escala.

Los daños causados por el huracán “Otis”, sumados a una serie de vulnerabilidades provocadas por la inexistencia de una política pública en la zona, generaron una problemática compleja y de amplio alcance que únicamente se puede resolver con un enfoque sistémico e integral que aborde las causas subyacentes de los problemas —no solo sus consecuencias—. Así, desde Cooperación Comunitaria, A. C. podemos lograr impactos que se reproduzcan a una mayor escala.

Ante esta situación, estamos trabajando en un proceso de reconstrucción integral con el objetivo de contribuir con la población en su recuperación por los daños causados por “Otis”, y de disminuir su vulnerabilidad ante la condición de precariedad en la que ya vivían. Esto se hace a través de tres ejes:

- Soberanía constructiva, a través de la reconstrucción de viviendas tradicionales reforzadas y acceso a la vivienda adecuada.

- Soberanía alimentaria, con la recuperación de milpa-monte con técnicas agroecológicas y agroforestales;

- Soberanía hídrica, a partir del acceso al agua y saneamiento ecológico para la mejora de la higiene y la salud.

De manera transversal se trabaja en un plan de Gestión Integral de Riesgos con enfoque de género. Como la distribución del agua no llega a las viviendas, las mujeres y niñas son quienes hacen los trabajos de recolección. Es por ello que nuestro enfoque abarca el mejoramiento de espacios donde las mujeres puedan bañarse, lavar ropa y emprender sistemas de recaudación de agua de lluvia para sus familias.

La situación de calidad del agua se vuelve más grave por la falta de saneamiento adecuado que permita limpiar y reutilizar las aguas grises, además de dirigir los desechos humanos a procesamientos sustentables y ecológicos, como los baños secos, por ejemplo. Estas soluciones no implican un drenaje centralizado, sino medidas adecuadas a cada situación, dado que las necesidades varían entre comunidades. Además, promueven lugares aptos para los animales de corral, lo cual tiene como finalidad evitar que cerdos y gallinas se revuelquen, beban de las aguas grises y se alimenten de las excretas humanas. En este sentido, hemos comenzando con procesos de sensibilización sobre la importancia y variedad de opciones de saneamiento ecológico sustentable.

En cuanto al uso de agroquímicos, sobre todo en las parcelas productivas y de autoconsumo que están a orillas del río, contaminan el agua que algunas comunidades usan para lavar y beber, lo que provoca afectaciones en la salud de las y los pobladores. El uso de esos productos químicos también conlleva la degradación de los suelos y el monte, entendido como el hábitat de la naturaleza. Como respuesta estamos implementando técnicas agroecológicas y agroforestales para la recuperación de la milpa-monte, que además de ser esencial para incentivar la soberanía alimentaria puede aumentar la cantidad de lluvia y así contribuir a la autogestión sostenible del agua.

Por otra parte, también estamos previendo acciones para la reparación, mejoramiento y reconstrucción de viviendas tradicionales de adobe y el solar, pues casi todas presentan daños desde los sismos de 2021. Hasta ahora hemos hecho el levantamiento de 56 viviendas de adobe, para establecer estrategias que permitan reforzarlas contra sismos y huracanes, usando materiales naturales y locales. Adicionalmente, estamos llevando a cabo actividades de sensibilización sobre la importancia de conservar las viviendas de adobe para la soberanía constructiva.

Tomando como base las vulnerabilidades detectadas y los trabajos planteados para su tratamiento y disminución, se establecen los indicadores base. Dentro de los procesos participativos de PyGSH, lo más relevante son los procesos de aprendizaje, que abarcan las técnicas constructivas, agroecológicas y agroforestales para la producción de parcelas, la autoproducción de ecotecnologías, por mencionar algunas, pero también la recuperación del conocimiento tradicional y el fortalecimiento de las capacidades organizativas y participativas para aumentar la resiliencia de la población. Al mismo tiempo que se ejecutan estos procesos, se va elaborando el Plan de Gestión Integral de Riesgos, para garantizar la disminución de la vulnerabilidad de la población en el próximo evento de riesgo.

Los procesos participativos de reconstrucción y recuperación en los que nos hemos involucrado son integrales; en otras palabras, toman en cuenta el cuidado de la naturaleza para construir y producir de manera sana y sustentable, trabajando en distintas escalas, desde la familia y la vivienda hasta el solar, la comunidad y el territorio, únicamente de esta manera es posible gestionar la diversidad de riesgos a los que se enfrentan las comunidades.

El objetivo es lograr que las acciones sustentables tengan un impacto en el hábitat y en la disminución de las vulnerabilidades de las poblaciones. Este trabajo es paulatino porque implica procesos de aprendizaje y concientización orientados a la concepción de un Plan de Gestión Integral de Riesgos para mejorar la relación entre las personas con la naturaleza, proveyéndoles herramientas que les permitan mantener procesos sostenibles en el tiempo, para así lograr impactos cada vez más amplios, es decir, en los ecosistemas y, posteriormente, en las cuencas hidrográficas y a niveles climáticos.

Notas

1. Al igual que los eventos “Ingrid” y “Manuel” en 2013, así como “Paulina” en 1997.

2. Es una entidad agraria que cuenta con un gobierno tradicional, a quien le fue adjudicada la propiedad colectiva de la tierra durante el reparto agrario por estar ancestralmente asentadas en esas tierras.

3. El CECOP es un movimiento en defensa de la tierra, el agua, el territorio y los derechos humanos, conformado por campesinas y campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que surgió en 2003 para iniciar un proceso de resistencia contra la imposición del proyecto Presa La Parota, que aún continúa.

4. En aquel entonces ese grupo se conformaba por cuatro arquitectos y un ingeniero civil; actualmente son 27 personas de diferentes disciplinas quienes colaboran en la agrupación.

5. La metodología de Cooperación Comunitaria, A. C. entiende la asesoría técnica como el proceso que implica compartir con las poblaciones una formación en habilidades técnicas para la construcción, producción y ambiental, tomando en cuenta lo que ellas ya saben y utilizan, mientras que el acompañamiento integral y social se refiere a los aprendizajes complementarios que se desarrollan de manera participativa y colectiva, como la cartografía participativa, el diseño participativo y el plan de Gestión Integral de Riesgos, que son acompañadas de las decisiones que se toman colectivamente a partir de sus reflexiones.

6. El concepto de PyGSH se refiere a los procesos “generadores de espacios habitables y otros componentes del hábitat, que se dan tanto en el ámbito rural como en el urbano y que se realizan bajo el control de autoproductores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro” (Ortiz, 2012).

7. La GIR se concibe como una herramienta de análisis y toma de decisiones “para convertir las amenazas y los factores de vulnerabilidad en oportunidades de cambio positivo. Es decir, pasar del riesgo global a la sostenibilidad global” (Wilches-Chaux, 1998).

8. Incluye la autoproducción individual y la colectiva, que implica la participación altamente organizada, e incluso procesos complejos de producción y gestión del hábitat (Ortiz, 2012).

9. Según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, esto es de 50 a 100 litros por persona al día, ya sea dentro del hogar o a una distancia relativamente cercana (no más de 30 minutos). Sin embargo, esta cantidad de agua varía de acuerdo a factores como las particularidades de un contexto determinado, el estado de salud de las personas y las condiciones climáticas (ACNUDH, 2010).

10. En México, industrias como las refresqueras y las cerveceras acaparan y extraen enormes cantidades de agua. El gigante Coca-Cola, por ejemplo, extrae 55 000 millones de litros al año (Velázquez, 2021).

11. Estas comunidades se dedican principalmente a la agricultura de autoconsumo (maíz y frijol) y productiva (jamaica, ajonjolí y limón), además de la ganadería, la pesca y la prestación de servicios turísticos en temporada alta.

12. Los únicos pozos de agua que existen en las comunidades de Salsipuedes y Agua Caliente solo cubren la demanda de agua de 60% de las colonias y de Punta Diamante (Tlachinollan, 2021).

13. Resultados de los diagnósticos comunitarios comunitarios realizados por Cooperación Comunitaria, A. C. junto con Oxfam, y diagnósticos familiares levantados por Cooperación Comunitaria, A. C..

14. En este proceso, habitantes de las comunidades elaboran mapas que transmiten saberes locales acerca de sus tierras: identifican la infraestructura que tienen, las amenazas —naturales y antrópicas— a las que están expuestos, las vulnerabilidades y las necesidades que perciben. Una vez indentificados todos estos aspectos, se elabora una matriz para tomar decisiones respecto de lo que se considera más grave y urgente.

15. Este proceso de análisis y reflexión sobre la situación del agua y saneamiento se realiza con la participación del CECOP durante sus asambleas y de manera periódica.

Referencias

ACNUDH (2010). El derecho al agua. Folleto informativo No. 35. https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/ FactSheet35sp.pdf

AIDA (2009). Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad? https://www.yumpu.com/es/document/ read/14921013/grandes-represas-en-america-peor-el-remedio-que-la-enfermedad

Amnesty International (2007). Proyecto de la presa La Parota: Los derechos humanos, en peligro. https://www.amnesty.org/ es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR410292007SPANISH.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) (2020). Grado de Rezago Social por AGEB urbana, nacional, 2010. [Base de datos en línea]. https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx

FIDA (2009). Buenas prácticas en cartografía participativa. https://www.iapad.org/wp-content/uploads/2015/07/ifad_buenas_ prácticas_en_cartografía_participativa.pdf

Gracida, R. (2023). Otis fue el tiro de gracia para las cosechas en Cacahuatepec: asegura Marco Suástegui, El Sur. Periódico de Guerrero. https://suracapulco.mx/impreso/4/otis-fue-el-tiro-de-gracia-para-las-cosechas-en-cacahuatepec-asegura-marco-suastegui/

Gracida, R. (2023a). El agua de Cacahuatepec se bombea a la zona urbana y turística de Acapulco, pero aquí no llega, El Sur. Periódico de Guerrero. https://suracapulco.mx/impreso/4/el-agua-de-cacahuatepec-se-bombea-a-la-zona-urbana-y-turistica-de-acapulco-pero-aqui-no-llega/

Gracida, R. (2023b). Otis fue el tiro de gracia para las cosechas en Cacahuatepec: asegura Marco Suástegui, El Sur. Periódico de Guerrero. https://suracapulco.mx/impreso/4/otis-fue-el-tiro-de-gracia-para-las-cosechas-en-cacahuatepec-asegura-marco-suastegui/

Gracida, R. (2023c). Reducen las gravilleras el caudal del río Papagayo y provocan sequía en pueblos aledaños, denuncia CECOP, El Sur. Periódico de Guerrero. https://suracapulco.mx/reducen-las-gravilleras-el-caudal-del-rio-papagayo-y-provocan-sequia-en-pueblos-aledanos-denuncia-cecop/

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2021-2024 (s. f.). Plan municipal de desarrollo 2021-2024. https:// acapulco.gob.mx/transparencia/wp-content/uploads/marcojuridico/planes/PLAN_MUNICIPAL_DE_DESARROLLO_2021-2024.pdf

Naidoo, A. y Harden, A. D. (2006). Las nuevas guerras del agua: El agua como un recurso estratégico en las relaciones internacionales, en La gota de la vida: Hacia una gestión sustentable y democrática del agua. Fundación He Inrich Böll. https://mx.boell.org/sites/default/files/libro_la_gota.pdf.

OECD (2022). ¿Cómo va la vida en América Latina? OECD. doi: 10.1787/7f6a948f-es.

Patrón, M. E. (2009) El proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota: un recuento de violaciones a los derechos humanos, en Balance de los derechos humanos en el “sexenio del cambio”. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3461/16.pdf

Ramírez, J. M. (1987). Turismo y medio ambiente: el caso de Acapulco, Estudios Demográficos y Urbanos, 2(3), p. 479. doi: 10.24201/edu.v2i3.651.

Rodríguez, P. (2006) Presa La Parota: Presas del progreso, en La gota de la vida: Hacia una gestión sustentable y democrática del agua. Fundación He Inrich Böll. https://mx.boell.org/sites/default/files/libro_la_gota.pdf

Tlachinollan (2021). El Acapulco rural: entre el fango y la resistencia, Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña. https://www.tlachinollan.org/el-acapulco-rural-entre-el-fango-y-la-resistencia/

Valenzuela, E. y Coll, A. (2010). La construcción y evolución del espacio turístico de Acapulco (México), Anales de Geografía, 30(1), pp. 163-190. https://core.ac.uk/download/pdf/38822952.pdf

Velázquez, K. (2021). En México no falta agua, sobra chatarra. https://bocado.lat/en-mexico-no-falta-agua-sobra-chatarra/